引用本文: 罗梦, 熊六波, 谢其冰, 黄煜鹏, 王英. 类风湿关节炎合并新型冠状病毒肺炎一例. 华西医学, 2021, 36(8): 1028-1031. doi: 10.7507/1002-0179.202104245 复制

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-2019)已成为全球最大的公共卫生事件,人群普遍易感,全球疫情仍在蔓延[1]。类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种以对称性关节炎为主要表现的自身免疫性疾病,病理改变为滑膜炎和血管翳的生成,引起骨与软骨的损伤。RA 患者体内多种免疫细胞(T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、树突状细胞及中性粒细胞等)被异常激活,引起免疫功能紊乱[2-3],导致机体易受病原微生物感染,其中就包括新型冠状病毒[4],且易转变为严重型[5]。RA 合并 COVID-2019 诊治面临新的挑战,目前国内外关于 RA 合并 COVID-2019 病例报道较少,本文报道了 1 例 RA 合并 COVID-2019 患者的诊治过程,以供临床参考和借鉴。

1 病例介绍

患者,女,69 岁,58 kg,退休。因“咳嗽、咳痰 1 个月,新型冠状病毒核酸检测阳性 1 d”于 2020 年 12 月 7 日入住成都市公共卫生临床医疗中心应急病房。1 个月前,患者出现咳嗽、咳少许黄色黏痰,院外未治疗。患者咳嗽、咳痰持续存在并逐渐加重,1 d 前就诊于当地医院,行鼻咽拭子和口咽拭子新型冠状病毒核酸检测为均阳性,并经成都市疾控中心确诊后随转入成都市公共卫生临床医疗中心就诊。病程中无畏寒、发热,无流涕、鼻塞,无头晕、乏力等不适。

既往史:患者 2 年前因“双手指关节疼痛 2 个月”在四川大学华西医院风湿免疫科诊断为 RA,给予口服醋酸泼尼松(20 mg/次、1 次/d)、甲氨蝶呤(10 mg/次、1 次/周)、羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d),美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d),上诉药物服用 5 个月后感双关节疼痛缓解并自行停用醋酸泼尼松,此后长期规律服用甲氨蝶呤(10 mg/次、1 次/周)、羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d)、美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d)至此次入院,患者间歇性感双手指近端指间关节疼痛,无晨僵不适,期间未门诊复诊。

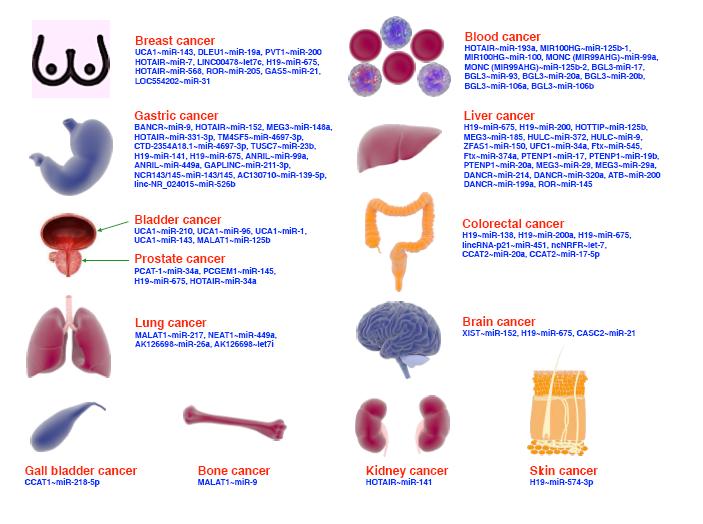

体格检查(查体):体温 36.1℃,脉搏 76 次/min,呼吸 20 次/min,血压 118/78 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),血氧饱和度 88%[吸氧浓度(fraction of oxygen,FiO2)21%];咽部无充血,扁桃体无肿大、化脓,双侧胸廓对称,因穿隔离服,双肺及心脏无法听诊,腹部查体未见阳性体征;双手掌指关节无肿胀及压痛,关节无畸形;疾病活动指数评分为 9 分。2020 年 12 月 7 日辅助检查示:痰液和鼻咽拭子查新型冠状病毒核酸检测均为阳性,新型冠状病毒开放阅读编码框 lab 阳性,新型冠状病毒 N 基因阳性;血气分析(FiO2 21%):酸碱度 7.430,二氧化碳分压 32.40 mm Hg,氧分压 56.2 mm Hg,碳酸氢根 21.0 mmol/L(氧合指数 267.6);血常规:白细胞计数 6.48×109/L,淋巴细胞计数 1.55×109/L,中性粒细胞计数 4.26×109/L,中性粒细胞比率 78.5%,淋巴细胞比率 15.2%;肝功能:丙氨酸氨基转移酶 53 U/L,门冬氨酸氨基转移酶 46 U/L;红细胞沉降率 64 mm/h,C 反应蛋白 25 mg/L,类风湿因子 62 U/L,抗环瓜氨酸肽抗体 46 U/mL;降钙素原、β-D-葡聚糖试验、半乳甘露聚糖抗原试验、心肌酶、氨基末端肽钠肽前体、凝血功能、人类免疫缺陷病毒、梅毒螺旋抗体、痰培养均未见异常。胸部 CT 示:双肺磨玻璃影,边界欠清(图 1)。综上,诊断:① COVID-2019(重型);② RA。

图1

患者入院时胸部 CT 像

图1

患者入院时胸部 CT 像

a. 双肺上叶;b. 双肺上叶、右中叶及左下叶;C.右肺中下叶和左肺上下叶;d. 双下叶

治疗经过:患者入院后给予鼻导管 2 L/min 吸氧、重组人干扰素 α 雾化 500 万 U 雾化吸入(2 次/d)、盐酸阿比多尔口服(0.2 g、3 次/d)、静脉输丙种球蛋白(10 g、1 次/d),其中重组人干扰素 α 和盐酸阿比多尔共使用 10 d 后停用,丙种球蛋白使用 3 d 后停用。RA 合并 COVID-2019 期间停用甲氨蝶呤和羟氯喹,继续美洛昔康(7.5 mg/d),住院期间患者 RA 症状未复发。2021 年 1 月 22 日患者咳嗽、咳痰好转,但直至 3 月 24 日、3 月 26 日鼻咽和口咽拭子查新型冠状病毒核酸检测才均转为阴性,2021 年 3 月 26 日查血常规:白细胞计数 5.78×109/L,淋巴细胞计数 1.7×109/L,中性粒细胞计数 3.46×109/L,中性粒细胞比率 59.8%,淋巴细胞比率 29.4%;血气分析(FiO2 21%):酸碱度 7.39,二氧化碳分压 38.5 mm Hg,氧分压 81.2 mm Hg,碳酸氢根 25.2 mmol/L(氧合指数 386.7),复查胸部 CT 示双肺磨玻璃影吸收(图 2)。2021 年 3 月 27 日经专家组会诊,符合出院标准,准予出院。出院后患者继续使用入院之前方案治疗 RA。出院随访 2 周患者无咳嗽、咳痰,复查鼻咽和口咽拭子新型冠状病毒核酸检测均为阴性。出院 2 个月后在四川大学华西医院风湿免疫科门诊就诊,继续给予羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d)、美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d)。

图2

患者出院时胸部 CT 像

图2

患者出院时胸部 CT 像

a. 双肺上叶;b. 双肺上叶、右中叶及左下叶;c. 右肺中下叶和左肺上下叶;d. 双下叶

2 讨论

除了 RA 疾病本身会增加感染新型冠状病毒的风险,控制 RA 疾病活动也至关重要,因为高疾病活动度与获得性感染的风险增加相关[6-7]。此外,获得性感染也可导致 RA 发作,从而增加免疫抑制。文献指出,用药不规律[8]、病情未长期稳定情况下停药[9]、疾病处于活动期以及存在合并症都是 RA 患者感染新型冠状病毒的高危因素,为减少感染概率,除勤洗手、戴口罩、保持社交距离以及避免去公共场所外,还需要控制 RA 的疾病活动和相关合并症[10]。然而在临床实践中,RA 患者合并 COVID-2019 的治疗面临诸多挑战:正在接受治疗的 RA 患者感染新型冠状病毒可能出现不典型表现,如:使用糖皮质激素的患者可能不会出现发热反应,而使用白细胞介素(interleukin,IL)-6 抑制剂的患者可能不会出现炎症标志物的升高[11]。另一个临床挑战是 RA 发作和 COVID-19 之间可能出现症状重叠:两种疾病都可能导致肌痛、关节痛、发热和炎症标志物升高等表现;RA 相关间质性肺病的恶化也可以模拟 COVID-19 的症状[10]。不仅如此,RA 患者长期使用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物导致免疫受抑,会进一步增加感染新型冠状病毒风险[12-13]。所以,RA 合并 COVID-2019 的治疗需要综合施策,特别要注意抗风湿药物对 RA 和 COVID-19 病情的影响。

单纯的 RA 治疗模式早期仅为使用非甾体抗炎药(non-steroidal anti-inflammatory drug,NSAID)甚至糖皮质激素控制症状,随着对发病机制的深入了解,传统合成改善病情抗风湿药物(conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs,csDMARD)、生物制剂(biologic disease-modifying antirheumatic drugs,bDMARD)和靶向药物(targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs,tsDMARD)的相继应用,使得 RA 治疗的有效性大为提高。在这些药物中,世界卫生组织指出没有证据表明由于使用 NSAID 导致肺炎患者出现严重不良事件[14]。新型冠状病毒肺炎全球风湿联盟(COVID-19 Global Rheumatology Alliance,C19-GRA)指出 NSAID 与风湿免疫疾病患者感染新型冠状病毒概率无关[9]。美国风湿病学会(American College of Rheumatology,ACR)建议在活动性关节炎中 NSAID 可使用;但在合并有严重呼吸道症状或重症新型冠状病毒感染的患者中,NSAID 应该停止使用[15]。英国国家卫生保健与优化研究所指出长期使用 NSAID 的 RA 患者可以继续使用[11]。但考虑到布洛芬增加血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme,ACE)-2 表达,可使新型冠状病毒感染加重[16],所以建议尽量减少布洛芬的使用而选择其他 NSAID[10, 17]。本例患者 COVID-2019 分型为重型,但并未出现明显呼吸困难,没有行面罩吸氧和机械通气,所以在感染新型冠状病毒后继续使用美洛昔康控制症状。关于糖皮质激素,截止 2021 年 4 月 12 日的 C19-GRA 注册显示,在感染新型冠状病毒的 6 300 例风湿免疫疾病患者中(RA 2 586 例),33.24% 的患者使用了糖皮质激素控制病情[14]。糖皮质激素能控制 COVID-2019 引发的细胞因子风暴[1]。RA 等风湿免疫疾病患者若长期服用糖皮质激素,在合并 COVID-19 期间不应突然停用,可以低剂量继续使用[11, 15, 17]。

常用的 csDMARD 包括甲氨喋呤、羟氯喹、来氟米特、柳氮磺吡啶等,目前无 csDMARD 导致 RA 感染新型冠状病毒风险增加的文献报道。而且研究显示羟氯喹可阻断新型冠状病毒从早期核内体到核内溶酶体的转运,抑制 ACE-2 受体糖基化,抑制新型冠状病毒感染引发的细胞因子风暴,干扰病毒与细胞结合[18]。但羟氯喹有延长 QT 间期等副作用,且研究发现羟氯喹单用或联合阿奇霉素并不能改善轻中度 COVID-19 临床结局,反而增加了不良反应[19]。因此我国的 COVID-2019 诊疗方案[1]、美国国立卫生研究院指南[20]和 ACR[15]均不推荐羟氯喹治疗 COVID-19 以及 RA 合并 COVID-2019。同时 ACR 指南也指出,对于新型冠状病毒暴露的风湿免疫病患者,柳氮磺吡啶可继续使用,不建议使用甲氨喋呤和来氟米特;对于确诊 COVID-2019 的患者,柳氮磺吡啶、甲氨喋呤和来氟米特均不建议使用[15]。与此相同,本例患者也停用了甲氨喋呤和羟氯喹,停用期间 RA 病情稳定,没有加重。

鉴于 bDMARD 和 tsDMARD 的作用机制,二者均有增加感染的风险[21],研究显示使用 bDMARD 的 RA 患者比使用 csDMARD 的患者感染风险要升高 1.5~2 倍[22]。英国国家医疗服务体系也指出任何 bDMARD/ tsDMARD(包括利妥昔单抗、所有肿瘤坏死因子-α 拮抗剂、JAK 抑制剂以及 IL-6 抑制剂)都可增加风湿免疫疾病患者感染新型冠状病毒风险[10]。虽然多个研究表明,接受 bDMARD / tsDMARD 治疗的 RA 患者 COVID-19 的发病率与普通人群无差异,且没有增加引起呼吸或危及生命的并发症的风险[23-25],但 ACR 与欧洲抗风湿病联盟还是分别建议合并 COVID-19 的风湿免疫疾病患者需停用 bDMARD / tsDMARD[15, 26]。但需除外 IL-6 抑制剂,因为其已被用于治疗 COVID-2019 患者,特别是重症患者,取得了良好的疗效[27-28]。

在 RA 合并 COVID-19 的报道中均以轻型、普通型常见,重型、危重型报道少见,大多预后较好,这可能与 RA 患者规律服用抗风湿药物减少 COVID-19 的炎症细胞因子有关[5, 23-25, 29]。本例患者的 COVID-2019 分型为重型,且新型冠状病毒核酸转阴时间久,明显长于其他病例[5],可能与罹患 COVID-19 时 RA 病情尚处于活动期、未规律服用抗风湿药物、高龄等因素有关。因此,亟需关注 RA 等风湿免疫疾病合并重型和危重型 COVID-19 的治疗。

一般认为,一个无任何病原微生物感染的 RA 患者可以安全地接受抗风湿治疗。当合并 COVID-19 时,抗风湿治疗则是一把双刃剑,适当使用抗风湿药物不仅有助于改善 RA 病情,还可以应对 COVID-19 引起的细胞因子风暴,但这些药物可能通过免疫抑制作用促进病毒复制,所以用药需权衡其利弊。当然在临床实践中,国内外 RA 合并 COVID-2019 的治疗指南也不应该被教条化。目前,COVID-2019 这一流行病还未终结,有关治疗 RA 等免疫系统脆弱的患者的信息也很少,管理这些患者的最佳方式尚不清楚,既要控制疾病活动度,又要及时控制病毒感染,故需综合多方因素制定治疗策略。

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-2019)已成为全球最大的公共卫生事件,人群普遍易感,全球疫情仍在蔓延[1]。类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种以对称性关节炎为主要表现的自身免疫性疾病,病理改变为滑膜炎和血管翳的生成,引起骨与软骨的损伤。RA 患者体内多种免疫细胞(T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、树突状细胞及中性粒细胞等)被异常激活,引起免疫功能紊乱[2-3],导致机体易受病原微生物感染,其中就包括新型冠状病毒[4],且易转变为严重型[5]。RA 合并 COVID-2019 诊治面临新的挑战,目前国内外关于 RA 合并 COVID-2019 病例报道较少,本文报道了 1 例 RA 合并 COVID-2019 患者的诊治过程,以供临床参考和借鉴。

1 病例介绍

患者,女,69 岁,58 kg,退休。因“咳嗽、咳痰 1 个月,新型冠状病毒核酸检测阳性 1 d”于 2020 年 12 月 7 日入住成都市公共卫生临床医疗中心应急病房。1 个月前,患者出现咳嗽、咳少许黄色黏痰,院外未治疗。患者咳嗽、咳痰持续存在并逐渐加重,1 d 前就诊于当地医院,行鼻咽拭子和口咽拭子新型冠状病毒核酸检测为均阳性,并经成都市疾控中心确诊后随转入成都市公共卫生临床医疗中心就诊。病程中无畏寒、发热,无流涕、鼻塞,无头晕、乏力等不适。

既往史:患者 2 年前因“双手指关节疼痛 2 个月”在四川大学华西医院风湿免疫科诊断为 RA,给予口服醋酸泼尼松(20 mg/次、1 次/d)、甲氨蝶呤(10 mg/次、1 次/周)、羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d),美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d),上诉药物服用 5 个月后感双关节疼痛缓解并自行停用醋酸泼尼松,此后长期规律服用甲氨蝶呤(10 mg/次、1 次/周)、羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d)、美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d)至此次入院,患者间歇性感双手指近端指间关节疼痛,无晨僵不适,期间未门诊复诊。

体格检查(查体):体温 36.1℃,脉搏 76 次/min,呼吸 20 次/min,血压 118/78 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),血氧饱和度 88%[吸氧浓度(fraction of oxygen,FiO2)21%];咽部无充血,扁桃体无肿大、化脓,双侧胸廓对称,因穿隔离服,双肺及心脏无法听诊,腹部查体未见阳性体征;双手掌指关节无肿胀及压痛,关节无畸形;疾病活动指数评分为 9 分。2020 年 12 月 7 日辅助检查示:痰液和鼻咽拭子查新型冠状病毒核酸检测均为阳性,新型冠状病毒开放阅读编码框 lab 阳性,新型冠状病毒 N 基因阳性;血气分析(FiO2 21%):酸碱度 7.430,二氧化碳分压 32.40 mm Hg,氧分压 56.2 mm Hg,碳酸氢根 21.0 mmol/L(氧合指数 267.6);血常规:白细胞计数 6.48×109/L,淋巴细胞计数 1.55×109/L,中性粒细胞计数 4.26×109/L,中性粒细胞比率 78.5%,淋巴细胞比率 15.2%;肝功能:丙氨酸氨基转移酶 53 U/L,门冬氨酸氨基转移酶 46 U/L;红细胞沉降率 64 mm/h,C 反应蛋白 25 mg/L,类风湿因子 62 U/L,抗环瓜氨酸肽抗体 46 U/mL;降钙素原、β-D-葡聚糖试验、半乳甘露聚糖抗原试验、心肌酶、氨基末端肽钠肽前体、凝血功能、人类免疫缺陷病毒、梅毒螺旋抗体、痰培养均未见异常。胸部 CT 示:双肺磨玻璃影,边界欠清(图 1)。综上,诊断:① COVID-2019(重型);② RA。

图1

患者入院时胸部 CT 像

图1

患者入院时胸部 CT 像

a. 双肺上叶;b. 双肺上叶、右中叶及左下叶;C.右肺中下叶和左肺上下叶;d. 双下叶

治疗经过:患者入院后给予鼻导管 2 L/min 吸氧、重组人干扰素 α 雾化 500 万 U 雾化吸入(2 次/d)、盐酸阿比多尔口服(0.2 g、3 次/d)、静脉输丙种球蛋白(10 g、1 次/d),其中重组人干扰素 α 和盐酸阿比多尔共使用 10 d 后停用,丙种球蛋白使用 3 d 后停用。RA 合并 COVID-2019 期间停用甲氨蝶呤和羟氯喹,继续美洛昔康(7.5 mg/d),住院期间患者 RA 症状未复发。2021 年 1 月 22 日患者咳嗽、咳痰好转,但直至 3 月 24 日、3 月 26 日鼻咽和口咽拭子查新型冠状病毒核酸检测才均转为阴性,2021 年 3 月 26 日查血常规:白细胞计数 5.78×109/L,淋巴细胞计数 1.7×109/L,中性粒细胞计数 3.46×109/L,中性粒细胞比率 59.8%,淋巴细胞比率 29.4%;血气分析(FiO2 21%):酸碱度 7.39,二氧化碳分压 38.5 mm Hg,氧分压 81.2 mm Hg,碳酸氢根 25.2 mmol/L(氧合指数 386.7),复查胸部 CT 示双肺磨玻璃影吸收(图 2)。2021 年 3 月 27 日经专家组会诊,符合出院标准,准予出院。出院后患者继续使用入院之前方案治疗 RA。出院随访 2 周患者无咳嗽、咳痰,复查鼻咽和口咽拭子新型冠状病毒核酸检测均为阴性。出院 2 个月后在四川大学华西医院风湿免疫科门诊就诊,继续给予羟氯喹(0.2 g/次、1 次/d)、美洛昔康(7.5 mg/次、1 次/d)。

图2

患者出院时胸部 CT 像

图2

患者出院时胸部 CT 像

a. 双肺上叶;b. 双肺上叶、右中叶及左下叶;c. 右肺中下叶和左肺上下叶;d. 双下叶

2 讨论

除了 RA 疾病本身会增加感染新型冠状病毒的风险,控制 RA 疾病活动也至关重要,因为高疾病活动度与获得性感染的风险增加相关[6-7]。此外,获得性感染也可导致 RA 发作,从而增加免疫抑制。文献指出,用药不规律[8]、病情未长期稳定情况下停药[9]、疾病处于活动期以及存在合并症都是 RA 患者感染新型冠状病毒的高危因素,为减少感染概率,除勤洗手、戴口罩、保持社交距离以及避免去公共场所外,还需要控制 RA 的疾病活动和相关合并症[10]。然而在临床实践中,RA 患者合并 COVID-2019 的治疗面临诸多挑战:正在接受治疗的 RA 患者感染新型冠状病毒可能出现不典型表现,如:使用糖皮质激素的患者可能不会出现发热反应,而使用白细胞介素(interleukin,IL)-6 抑制剂的患者可能不会出现炎症标志物的升高[11]。另一个临床挑战是 RA 发作和 COVID-19 之间可能出现症状重叠:两种疾病都可能导致肌痛、关节痛、发热和炎症标志物升高等表现;RA 相关间质性肺病的恶化也可以模拟 COVID-19 的症状[10]。不仅如此,RA 患者长期使用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物导致免疫受抑,会进一步增加感染新型冠状病毒风险[12-13]。所以,RA 合并 COVID-2019 的治疗需要综合施策,特别要注意抗风湿药物对 RA 和 COVID-19 病情的影响。

单纯的 RA 治疗模式早期仅为使用非甾体抗炎药(non-steroidal anti-inflammatory drug,NSAID)甚至糖皮质激素控制症状,随着对发病机制的深入了解,传统合成改善病情抗风湿药物(conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs,csDMARD)、生物制剂(biologic disease-modifying antirheumatic drugs,bDMARD)和靶向药物(targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs,tsDMARD)的相继应用,使得 RA 治疗的有效性大为提高。在这些药物中,世界卫生组织指出没有证据表明由于使用 NSAID 导致肺炎患者出现严重不良事件[14]。新型冠状病毒肺炎全球风湿联盟(COVID-19 Global Rheumatology Alliance,C19-GRA)指出 NSAID 与风湿免疫疾病患者感染新型冠状病毒概率无关[9]。美国风湿病学会(American College of Rheumatology,ACR)建议在活动性关节炎中 NSAID 可使用;但在合并有严重呼吸道症状或重症新型冠状病毒感染的患者中,NSAID 应该停止使用[15]。英国国家卫生保健与优化研究所指出长期使用 NSAID 的 RA 患者可以继续使用[11]。但考虑到布洛芬增加血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme,ACE)-2 表达,可使新型冠状病毒感染加重[16],所以建议尽量减少布洛芬的使用而选择其他 NSAID[10, 17]。本例患者 COVID-2019 分型为重型,但并未出现明显呼吸困难,没有行面罩吸氧和机械通气,所以在感染新型冠状病毒后继续使用美洛昔康控制症状。关于糖皮质激素,截止 2021 年 4 月 12 日的 C19-GRA 注册显示,在感染新型冠状病毒的 6 300 例风湿免疫疾病患者中(RA 2 586 例),33.24% 的患者使用了糖皮质激素控制病情[14]。糖皮质激素能控制 COVID-2019 引发的细胞因子风暴[1]。RA 等风湿免疫疾病患者若长期服用糖皮质激素,在合并 COVID-19 期间不应突然停用,可以低剂量继续使用[11, 15, 17]。

常用的 csDMARD 包括甲氨喋呤、羟氯喹、来氟米特、柳氮磺吡啶等,目前无 csDMARD 导致 RA 感染新型冠状病毒风险增加的文献报道。而且研究显示羟氯喹可阻断新型冠状病毒从早期核内体到核内溶酶体的转运,抑制 ACE-2 受体糖基化,抑制新型冠状病毒感染引发的细胞因子风暴,干扰病毒与细胞结合[18]。但羟氯喹有延长 QT 间期等副作用,且研究发现羟氯喹单用或联合阿奇霉素并不能改善轻中度 COVID-19 临床结局,反而增加了不良反应[19]。因此我国的 COVID-2019 诊疗方案[1]、美国国立卫生研究院指南[20]和 ACR[15]均不推荐羟氯喹治疗 COVID-19 以及 RA 合并 COVID-2019。同时 ACR 指南也指出,对于新型冠状病毒暴露的风湿免疫病患者,柳氮磺吡啶可继续使用,不建议使用甲氨喋呤和来氟米特;对于确诊 COVID-2019 的患者,柳氮磺吡啶、甲氨喋呤和来氟米特均不建议使用[15]。与此相同,本例患者也停用了甲氨喋呤和羟氯喹,停用期间 RA 病情稳定,没有加重。

鉴于 bDMARD 和 tsDMARD 的作用机制,二者均有增加感染的风险[21],研究显示使用 bDMARD 的 RA 患者比使用 csDMARD 的患者感染风险要升高 1.5~2 倍[22]。英国国家医疗服务体系也指出任何 bDMARD/ tsDMARD(包括利妥昔单抗、所有肿瘤坏死因子-α 拮抗剂、JAK 抑制剂以及 IL-6 抑制剂)都可增加风湿免疫疾病患者感染新型冠状病毒风险[10]。虽然多个研究表明,接受 bDMARD / tsDMARD 治疗的 RA 患者 COVID-19 的发病率与普通人群无差异,且没有增加引起呼吸或危及生命的并发症的风险[23-25],但 ACR 与欧洲抗风湿病联盟还是分别建议合并 COVID-19 的风湿免疫疾病患者需停用 bDMARD / tsDMARD[15, 26]。但需除外 IL-6 抑制剂,因为其已被用于治疗 COVID-2019 患者,特别是重症患者,取得了良好的疗效[27-28]。

在 RA 合并 COVID-19 的报道中均以轻型、普通型常见,重型、危重型报道少见,大多预后较好,这可能与 RA 患者规律服用抗风湿药物减少 COVID-19 的炎症细胞因子有关[5, 23-25, 29]。本例患者的 COVID-2019 分型为重型,且新型冠状病毒核酸转阴时间久,明显长于其他病例[5],可能与罹患 COVID-19 时 RA 病情尚处于活动期、未规律服用抗风湿药物、高龄等因素有关。因此,亟需关注 RA 等风湿免疫疾病合并重型和危重型 COVID-19 的治疗。

一般认为,一个无任何病原微生物感染的 RA 患者可以安全地接受抗风湿治疗。当合并 COVID-19 时,抗风湿治疗则是一把双刃剑,适当使用抗风湿药物不仅有助于改善 RA 病情,还可以应对 COVID-19 引起的细胞因子风暴,但这些药物可能通过免疫抑制作用促进病毒复制,所以用药需权衡其利弊。当然在临床实践中,国内外 RA 合并 COVID-2019 的治疗指南也不应该被教条化。目前,COVID-2019 这一流行病还未终结,有关治疗 RA 等免疫系统脆弱的患者的信息也很少,管理这些患者的最佳方式尚不清楚,既要控制疾病活动度,又要及时控制病毒感染,故需综合多方因素制定治疗策略。